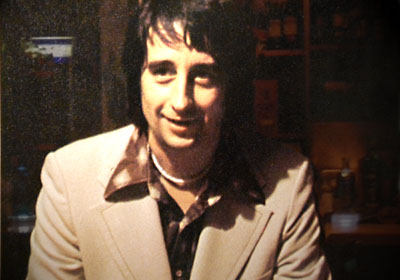

デレック・ディングルは1970年代~1980年代のクロースアップマジックのスターです。

通常のクロースアップマジックに一ひねりも二ひねりも加え、ダブルクライマックス、トリプルクライマックスといったマニアックかつ豪華な作品を多数発表しています。

とくにカードマジックにおいてよく知られた作品が多く、現在でもなお、本格的なカードマジックを学んでゆくにあたっては外せないマジシャンのひとりでしょう。

デレック・ディングルのマジック

デレック・ディングルの作風として感じられるのは、革新的なオリジナリティよりも、既存の奇術に対する洗練と複合といったものです。

デレック・ディングルのマジックの手順構成の特徴として見られるのは、クラシカルなテーマに対する豪華なクライマックスの付加と、既存プロットやメソッド自体の複合といったところでしょうか。

どんでん返しのようなクライマックスの付加として有名なのは、トライアンフのラストにデックの裏色が変化する、カラー・トライアンファントでしょう。

これはトライアンフとカラーチェンジングデックを組み合わせたアイデアですね。

さらにクライマックスを付加した、ダブルカラーチェンジングやトリプルカラーチェンジングといった手順もあります。

また、メソッドやプロットの複合作品としては、例えばマクドナルドのAのメソッドにスローモーションエーセスのプロットを組み込んだ、スローモーション・マクドナルドや、破って復活するカードとアセンブリ現象を複合させた、レストレーション・アセンブリといった作品があります。

このように、単純なマジックよりも、組み合わせと意外性によって複雑な現象を見せてゆくスタイルの作品が多いです。

デレック・ディングルの技巧

デレック・ディングルの作品では、巧妙な原理やサトルティというよりも、技巧を駆使したテクニカルなものが多い印象です。

例えば以前の記事でも紹介したロールオーバー・エーセスでは、ザロー・シャッフルというフォールス・シャッフルに、さらに細かな操作を追加した技巧を用いています。

しかし、例えば何でもかんでもパームで解決する、といったような、技法に頼りきった無理のある解決法ではありません。

洗練された技法を選択しつつ、全体として無理の無い動きとなるよう熟慮された構成が際立ちます。

技法(スライト)の効果を最大限に引き出す構成のうまさでは、近現代のクロースアップマジシャンの中でも随一と言っても過言ではないでしょう。

デレック・ディングルの生い立ち

デレック・ディングルは1937年、ロンドンに生まれました。

マジックに対する興味は8歳の頃に芽生え、その後カナダに移住し、ロス・バートラムやエディ・フェクターといったマジシャンの手ほどきを受けることとなります。

ロス・バートラムは「Stars of Magic」にも作品を発表した、クロースアップマジックの名手。エディ・フェクターは、現在も続くFFFF(フォー・エフ・コンベンション)の起源を作った、伝説的なバーマジシャンです。

その後1960年代の終わりから1970年代、1980年代初めにかけて、彼はニューヨーク近郊におけるクロースアップマジック界のスターとなりました。

この頃のニューヨークといえばまさに世界のマジック界の中心とも言える最先端の街であり、そこのスターとなれば世界的なスターマジシャンということにもなりますね。

1981年に来日し、日本の奇術マニアにその妙技を披露しています。

ディングルは結婚して一男をもうけていましたが、後に離婚し、晩年にはキャロル・シェリーさんという女性が恋人でありパートナーとなりました。

キャロルさん自身もマジシャンで、ディングルと共にエンターテイナー派遣の会社を経営するなど、公私にわたるパートナーでした。

そしてデレック・ディングルは2004年1月13日に亡くなっています。

デレック・ディングル関連文献

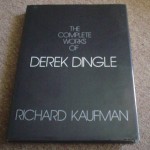

彼の作品をまとめた本でとくに有名なのは、以下の2冊でしょう。

ひとつは、1971年出版の「Dingle’s Deceptions with cards and coins」(ハリー・ロレイン著)。

もう1冊は、1982年出版の「Complete Works of Derek Dingle」(リチャード・カウフマン著)です。

その他の出版物としては以下のものがあります。

「Innovations」No.1~No.4(チャールズ・レイノルズ共著)

「Derek Dingle Lecture Note, Dingle’s Additional Deceptions, Dingle’s More Additional Deceptions」

(この3冊は「デレック・ディングルれくちゃあのおと」松・竹・梅として邦訳版がマジック・ランド社から発売されています。)

「Derek Dingle’s Last Notes」(サイモン・ロヴェル、リッチ・ムラータ共著、Palooka Productions刊)

「Derek Dingle’s Last Notes」はディングルのプロとしてのレパートリーに最後に残った6つの手順に含まれる、アンビシャスカードやリングフライトの手順が解説されているそうです。

当初は300部限定で発売されましたが、後に廉価版のCD-ROMとなっています。

これは私も手に入れたいです。

また映像作品としては、ルイス・タネンから出た「Stars of Magic vol.4」、メイヤー・エディッドが出した「Derek Dingle’s Deceptions And Delights 2」などがあります。

ディングルのパフォーマーとしての全盛期は、ビデオ時代に入るよりも微妙に前ですから、ベストと言える演技がほとんど残っていないのは残念ですが、1999年発売の「Derek Dingle The Paris Super Session」というビデオはその例外と見なされているようです。

このビデオが発売されたときの記憶はありますが、個人的には何となくスルーしてしまいました。

DVD化されていないので、今は入手困難のようですね。買っておけば良かったです。

なお、ここに挙げた文献資料等に関する情報については、当初の記事をアップした後、日本語版「デレック・ディングル カードマジック」の翻訳者である角矢幸繁氏より多くのご指摘と教唆をいただき、大幅に追加訂正させていただきましたことをご報告いたします。

この場を借りて角矢氏に御礼を申し上げます。

デレック・ディングルの日本語書籍

上記の「Complete Works of Derek Dingle」を邦訳した、「デレック・ディングル カードマジック」が東京堂出版より出ています。

ここ数年、リチャード・カウフマン著のマニアックな奇術専門書が相次いで邦訳出版されていますが、この「デレック・ディングル カードマジック」はその嚆矢とも言える本です。

一昔前は、こんな専門的な本が邦訳されるなど考えにくかったですが、良い時代になったものですね。

翻訳者の角矢幸繁氏自身、英語だけでなくマジックそのものに大変に造詣の深い方で、「デレック・ディングル カードマジック」も本格的にクロースアップマジックをやっている日本人マジシャンは必携の本と言えるでしょう。

書名に”カードマジック”と付いていますが、カードマジックだけでなくコインマジック、輪ゴム、タバコ、風船といった素材のマジックも多数収録されています。

その他、「カードマジック事典」にも、いくつかのカードマジック作品が散らばって解説されています。

この記事へのコメントはありません。