ダイ・バーノンと同時代のカード・エキスパート、ヘンリー・クライストの名前は、今日ではそれほど知られてはいない印象があります。

少なくとも日本においては、今回ご紹介の “Henry Christ’s Fabulous Four Ace Routine”が、彼の名によって想起される唯一の作品かも知れません。

それ以外で私が思い浮かべられるのは、ハーフパスの一種の技法であるクライスト・ツイストとか、ラインナップ・ムーブの別名である”Christ Annemann Alignment Move”ぐらいでしょうか。

このヘンリー・クライストのエース・ルーティンの考案の経緯には、いくつかの逸話があります。

まず、そもそもこのルーティン自体は、ダイ・バーノンのカッティング・ジ・エーセスの原案手順(スターズ・オブ・マジックやカードマジック事典掲載手順ではない方)を見て、それに触発されて考案されたものだということです。

そして、元々はスターズ・オブ・マジックに載せるマジックとして、このヘンリー・クライストの手順のほうが予定されていたそうです。

しかし、この手順が初心者には若干難しすぎると判断されたため(スターズ・オブ・マジックは初学者を対象にしたシリーズでした)、代わりにバーノンのカッティング・ジ・エーセスを易しく変えた手順が掲載されたということです。

結果として、それによってダブル・カットが世に紹介されたわけで、上の経緯が無ければ有名なバーノンの後悔も無かったということでしょうか。歴史に「もし」はありませんが。

ヘンリー・クライストのファビュラス・フォア・エース・ルーティン

原題は長ったらしいので、日本では一般にはこの奇術は「ヘンリー・クライストのエース・ルーティン」と呼ばれることが多いと思います。

しかし正確な原題は”Henry Christ’s Fabulous Four Ace Routine”。そのまま訳すと、「ヘンリー・クライストの素晴らしい4枚のエース・ルーティン」とでもなりましょうか。

“Fabulous”は英和辞典にあたると「素晴らしい」とか「伝説的な」、「途方も無い」などいくつか意味が出てきますが、いずれにしても最大限に良い評価を表す言葉なのは間違いありません。

ヘンリー・クライストが自分で”Fabulous”という単語を付けたのかどうかは分かりませんが、作品名にこんな最上級の形容詞が付いている奇術はそう多くはありません。

そして、確かにその名に恥じぬ傑作なのです。

“Fabulous”と言えるだけの素晴らしさの一端を幾分かでも表現できたかどうか、甚だ心もとないですが、動画をアップしてありますので、よろしければご覧ください。

最初にエースを埋め込む工程のほぼ全部をシングル・カットによって行うあたり、カッティング・ジ・エーセス原案の影響が色濃く見られます。4枚のエースを並べて、デックを4分割して重ねてゆく手順も、同じく類似する要素です。

しかし、元々スターズ・オブ・マジックに掲載される予定であったというだけあって、少なくとも原案のほうのカッティング・ジ・エーセスよりは技術的には易しいとも思われます。

カッティング・ジ・エーセスと異なるのは、ある意味「本当に」エースをデックの中に埋め込んでゆく点です。

カッティング・ジ・エーセスでは本当に埋め込んでしまうと最終的に少々不都合なので、原案では途中で「本当にエースがバラバラである」ことを再確認する手順が必要でした。ヘンリー・クライストの手順ではそれが必要ありません。

本当に埋め込んだエースを見つけるための「ある要素」が、同時に現象として利用され、さらに次の現象への仕込みにも繋がってゆく。このあたりの構成の巧みさはちょっと他に類を見ないものです。

3枚目のエースをスペリングによって取り出すのは、カードの数によるカウントとはまた異なる出し方の演出で、優れたものです。

ただ、日本で演じるにはやはり、若干しっくり来ない感じは否めませんね。今回の動画はできるだけ原案に近い形を紹介するのが目的でしたので、あえてそのまま英語のスペリングで演じましたが。

これを「は・あ・と・の・え・え・す」みたいにそのままひらがなの綴りにしてしまうと、英語に比べて圧倒的に文字数が足りません。また、スペード以外の3種が日本語だと全部同じ文字数になるので、その点でも効果を減らしそうです。

日本語スペリングの方向でも、工夫して出来なくはないでしょうけども、日本人マジシャンが演じているバリエーションは、スペリングそのものを止めてしまうような方向性の改案のほうが多い印象です。

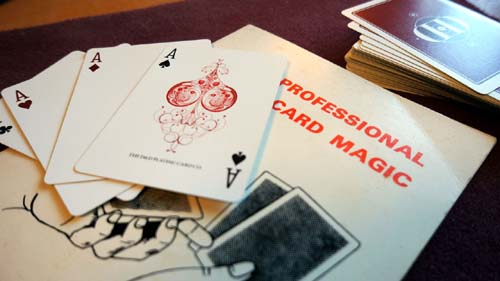

今回の動画はおおむね、この作品が最初に発表されたCliff Green著「Professional Card Magic」掲載の手順によっています。

しかし4枚目のエースの出し方のみ、自分自身のやりにくさと、若干時代に合わない感も受けましたので、ここだけ少し変えて演じました。

スプレッドして客に自由に選んでもらうところまでは原案通りです。

その後原案では、選ばれたカードをデックのボトムに置き、DLして軽くスナップした後、ダウンズ・チェンジのような方法で変化させる手法が採られていました。

実際には、この手順のラストのエースの出し方は非常に自由度の高い場面です。好きな方法で出してよい、とさえ言えます。

フラリッシュ的なカットで出してもよし、何らかのカラーチェンジを使ってもよし、あるいはポケットやケースの中から出しても良いかも知れません。

各人のセンスで、それまでの3枚の出し方と並べて違和感がない、と思える方法なら、どんな方法を使っても良いでしょう。

この部分の自由度も、この手順の魅力のひとつだと思います。

ヘンリー・クライストのファビュラス・フォア・エース・ルーティンを解説した文献等

この作品はヘンリー・クライストの作品として知られてはいますが、彼のオリジナル手順の正確なところははっきりしないようです。

“Henry Christ’s Fabulous Four Ace Routine”として最も早い時期に発表されたのは、Cliff Greenの「Professional Card Magic」(1961)で、その後1979年にもソフトカバー版が発行されています。

今回動画で紹介した手順は、おおむねこのソフトカバー版の解説に沿っています。

1961年のハードカバー版は未所持なので確認出来ていませんが、松田道弘氏の著書を読む限り、ラストの手法が多少異なるようにも読めます。

1961年版と1979年版で、多少内容が異なるのかも知れません。

「Professional Card Magic」が文献に現れた最初の手順ということもあり、実質的にはこの手順を元に種々のバリエーションが作られたとも言えます。

このプロットに属するバリエーションの、洋書での掲載文献は、松田道弘氏著「カードマジック The Way of Thinking」に、氏自身の手順の末尾に詳しく挙げられています。

日本語では、上述の「カードマジック The Way of Thinking」以外に、同じ松田氏による「松田道弘のマニアック・カードマジック」、それから荒木一郎氏著「舶来カード奇術あ・ら・カルト」にそれぞれバリエーション手順が掲載されています。

また、麦谷 眞里氏著「実践カードマジック事典」には、スペリングの箇所を日本語で演じるバリエーションが紹介されています。

この記事へのコメントはありません。