アンビシャスカードといえば、近頃はカードマジックの中でも非常にメジャーな演目です。

しかし、一般的によく演じられている手順には、手法の面でにある種の偏りがあるようにも感じられます。

具体的に言うならば、Tilt、DL、それからCPあたりが比較的アンビシャスカードとともに想起されることの多い技法でしょうか。3番目はともかくとして、前2者は確かにこのプロットによく合う技法です。アンビシャスカードの標準的手法と見なされるのも頷けます。

しかし本来であれば、アンビシャスカードはもっと開かれた、懐の広いプロットなのです。

発想力次第で、カードマジックのほとんどの技法を用いることが出来るとさえ言えます。

今回ご紹介の、サイ・エンドフィールドのアンビシャスカードは、一般的にアンビシャスカードとは言い切れないような現象まで含めて、この演出の枠内でまとめた異色手順です。

サイ・エンドフィールドは本業は映画監督で、アマチュアカーディシャンとしても活躍した人です。全くの余談ですが、Cy Endfieldの”Cy”はCyrilの略だそうです。あのセロと同じファーストネームなのですね。

彼の作品について、すでに当サイトでは、「専門家のためのA」や「誰にも負けない賭博師」を紹介しています。

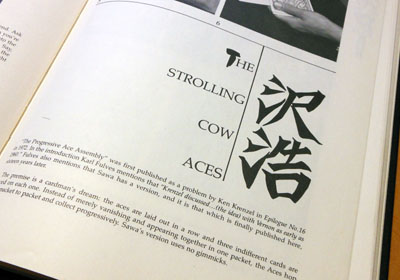

サイ・エンドフィールドの作品をまとめた、ルイス・ギャンソン著「Cy Endfield’s Entertaining Card Magic」はカードマジック史上の名著の一冊と見なされており、今回ご紹介のアンビシャスカードもこの本に掲載された作品です。

今日演じられている一般的なアンビシャスカードとは少し毛色の異なる、変わった見せ方の手順です。

サイ・エンドフィールドのアンビシャスカード

では、動画をアップしてありますので、よろしければご覧ください。

一般的なアンビシャスカードのプロットは、「選ばれたカードが一番上に上がってくる」ものと見なされています。たまに手順の一部で、一番下というパターンも挟まれたりしますが、主題は一番上に上がることだ、というのが普通でしょう。

しかしそもそもアンビシャスカードという名称は「野心のあるカード」という意味で、「一番上」に限定されたものでもありません。

このサイ・エンドフィールドの手順では、アンビシャスカードを文字通り「野心のあるカード」あるいは「目立ちたがりのカード」と見なした上で、上下移動にこだわらない、自在な現象を見せている感じです。野心があるから一番上に出てくる。目立ちたがりだから一番下(フェイス)にも来る。出しゃばりだから客がストップをかけたところにも出現。さらには、デックのあらゆる場所、ポケットからも出現。

それぞれ異なる現象が、「野心のあるカード」というひとつのテーマによって繋ぎ合わされていますね。後半の現象になれば、アンビシャスカードというよりもEverywhere and Nowhereに近い印象があります。

逆に言えば、「アンビシャスカード」という演出をしっかりと前面に出さないと、散漫な演技にもなりかねない構成とも見えます。

単に指を鳴らせば一番上、また指を鳴らせば一番下、さらに指を鳴らせば選ばれたところから出てきて、また指を鳴らせばポケットから・・・等々。このマジックは一体何を見せたいのだ?みたいな印象になりかねない。

そういう意味で、このサイ・エンドフィールドのアンビシャスカードは、アンビシャスカードとしての演出と分かちがたく結びついた手順であると思えます。

それと、もうひとつ個人的に思ったのは、ダイ・バーノンのアンビシャスカードとの類似点です。

上記リンク先の記事では、バーノンの手順の中で、いわばプッシュ・イン・チェンジを模倣したようなムーブの、動きの意図が、個人的には解釈しにくいということを書きました。

それからあの時代、このようなヒンズーシャッフル式の動きでデックの下半分を上に回すような動きが、アンビシャスカードにおいてある程度一般的だったのだろうか?という疑問がありました。

そこで今回のサイ・エンドフィールドの手順を見てみると、その類のムーブが、バーノン手順よりもさらに回数多く取り入れられているのですね。

これが直ちに、この種の動きが普通のものであったという証拠には、もちろんなりえません。しかし少なくとも、ほぼ同時代の、同じアメリカの奇術家であるバーノンとサイ・エンドフィールドの作品、何らかの影響があったと考えても不自然ではないでしょう。

冒頭から連続4回の動きは、このヒンズーシャッフル式のムーブに類するものです。その後は言わば、一般的なアンビシャスカードから離れた現象に移ってゆくわけですから、この手順の実質的なアンビシャスカード現象のムーブは、全て同じこのヒンズーシャッフル式の見せ方によっているとも見なせます。

さらには、これらが外見上はよく似たムーブであっても、実際には全て微妙に異なる手法となっているあたりは、アンビシャスカードのセオリー通りですね。

バーノンの手順ではフェイントムーブの意図を、解釈しにくい面を多少感じました。しかしこのサイ・エンドフィールドの手順では、個々のムーブの意図がより明白で、見せ方に困るという面が少なくなっているように思えます。

つまり、この種の動きがよく知られているか否かに関わらず、手順の最中で似たような動きを何度も繰り返して印象づける。

そうした中で、この動きを観客の脳に「普通」とインプットしたうえで、微妙に手法をずらして盲点を突く、というようなところでしょうか。

サイ・エンドフィールドのアンビシャスカードを解説した文献等

この作品はルイス・ギャンソン著「Cy Endfield’s Entertaining Card Magic」(1955-58にかけて3部作)に掲載されています。

この本は後に合本としてまとめられ、また近年ではe-book(電子データ)の形態でも販売されているみたいです。

日本語では、上記の本を高木重朗氏が訳された「サイ・エンドフィールドのカードマジック」が金沢文庫から出ていますが、絶版になってから長く、なかなか入手は困難だと思います。

やはり入手しやすいのは英語版あるいは電子版ということになるでしょう。

この記事へのコメントはありません。